Häusliche Gewalt

Die Beziehungen in der Familie, in der Partnerschaft oder im eigenen Zuhause sollten Sicherheit, Frieden und Erholung bedeuten. Doch leider ist das nicht immer so: Wenn in den eigenen vier Wänden, also zwischen Menschen, die sich eigentlich nahestehen, Konflikte und Machtgefälle vorherrschen und mit Gewalt ausgetragen werden, dann ist keine Erholung, keine Geborgenheit mehr möglich. Dann spricht man von «Häuslicher Gewalt». Hierbei ist die Konfliktlösung keine Privatsache mehr, vor allem dann nicht, wenn Kinder beteiligt sind.

Definition

Häusliche Gewalt liegt vor, wenn Personen innerhalb einer bestehenden oder aufgelösten familiären, ehelichen oder eheähnlichen Beziehung und unabhängig davon, ob sie im gleichen Haushalt leben, physische, psychische, sexuelle oder finanzielle Gewalt ausüben oder androhen.

Phänomen und typische Merkmale

Wie zeigt sich Häusliche Gewalt?

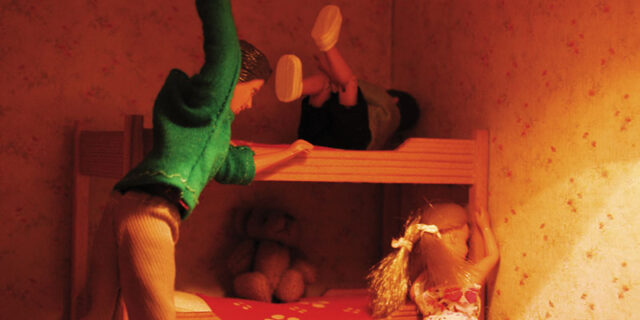

- Physische Gewalt ist die offensichtlichste Gewaltform und reicht von tätlichen Angriffen bis hin zu Tötungsdelikten.

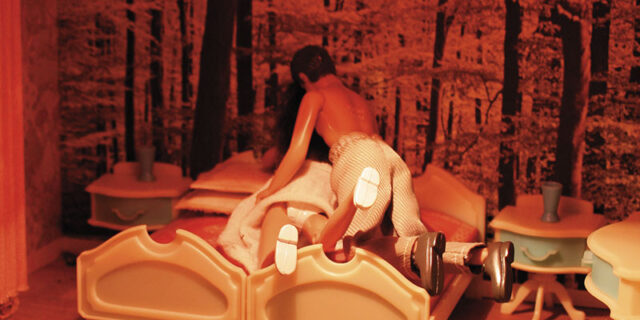

- Sexuelle Gewalt umfasst unter anderem sexuelle Belästigung oder Nötigung bis hin zur Vergewaltigung.

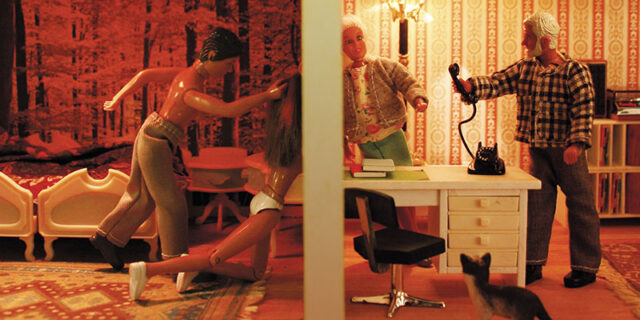

- Für die Strafverfolgungsbehörden sind die psychischen Gewaltformen weniger offensichtlich, auch wenn diese für Betroffene nicht weniger Leid verursachen. Zur psychischen Gewalt zählen unter anderem Beleidigungen, Einschüchterungen, Erniedrigungen oder eifersüchtiges Verhalten. Die meisten dieser Formen können rechtlich geahndet und somit zur Anzeige gebracht werden, wie z. B. Drohung, Nötigung, Freiheitsberaubung und die Nachstellung nach einer Trennung (Stalking).

- Eine weitere Form von häuslicher Gewalt ist die ökonomische Gewalt. Diese umfasst Arbeitsverbot oder Zwang zur Arbeit, Beschlagnahmung des Lohnes oder auch die alleinige Verfügungsmacht über die finanziellen Ressourcen durch den Partner bzw. die Partnerin. Damit macht der Täter oder die Täterin das Opfer von sich abhängig.

Häusliche Gewalt findet am häufigsten in erwachsenen Beziehungen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung, (mit Kindern) statt. Es gibt jedoch noch eine Reihe von anderen Beziehungskonstellationen und Formen von Gewalt, die ebenfalls unter den Begriff häusliche Gewalt fallen. Dazu zählen Gewalt in Paarbeziehungen Jugendlicher, Zwangsheirat und Gewalt zwischen Zwangsverheirateten, sogenannte Ehrenmorde, Genitalverstümmelungen, Gewalt gegen Seniorinnen und Senioren im Familienverband, Gewalt von Eltern gegenüber Kindern und umgekehrt oder auch Gewalt unter Geschwistern.

Weiterlesen

Typische Merkmale häuslicher Gewalt

Häusliche Gewalt hat viele Gesichter und tritt in den verschiedensten Beziehungskonstellationen auf. Die meisten Formen häuslicher Gewalt haben aber Gemeinsamkeiten, die es ermöglichen, sie von Gewalt ausserhalb des privaten Bereichs abzugrenzen:

- Bei häuslicher Gewalt besteht zwischen der gewaltausübenden Person und dem Opfer eine emotionale, oft intime Bindung. Auch (und gerade) nach einer Trennung, der gerichtlichen Auflösung einer Ehe oder einer Scheidung können verletzte Gefühle zu Gewalthandlungen führen. Häusliche Gewalt endet somit nicht mit der Trennung, sondern kann für das Opfer sogar noch schlimmer werden.

- Die Gewalt wird meist in der eigenen Wohnung bzw. im eigenen Haus ausgeübt, also dort, wo man eigentlich Sicherheit und Geborgenheit finden sollte.

- Häusliche Gewalt ist meist nicht ein einmaliger Ausbruch, sondern dauert über einen längeren Zeitraum an und kann mit der Zeit an Intensität zunehmen.

- Es gibt einen deutlichen Zusammenhang zwischen Dominanz und der Übernahme der Kontrolle über eine Partnerin bzw. einen Partner in der Beziehung einerseits und Gewaltausübung andererseits. Bei häuslicher Gewalt nutzt die gewaltausübende Person oft ein Machtgefälle in der Beziehung aus.

- Bei häuslicher Gewalt kann oft eine spezifische Dynamik – die sogenannte Gewaltspirale – festgestellt werden. Als Gewaltspirale bezeichnet man eine charakteristische Abfolge von Verhaltensmustern, verkürzt beschreibbar als Spannungsaufbau in der Beziehung, gefolgt von einem Gewaltausbruch. Im Anschluss an die Eskalation stellt sich zuweilen Reue und eventuell auch eine vorübergehende Versöhnung ein. Nach dieser Phase baut sich die Spannung wieder von neuem auf; die Spirale dreht sich weiter. Charakteristisch dabei ist, dass es für die Beteiligten oft ausserordentlich schwierig ist, ohne äussere Hilfe aus diesem Muster auszubrechen.

Folgen Häuslicher Gewalt

Die negativen Folgen von häuslicher Gewalt zeigen sich auf gesundheitlicher, sozialer, finanzieller, aufenthaltsrechtlicher und nicht zuletzt auch auf volkswirtschaftlicher Ebene. Bei Opfern systematischer und fortgesetzter Gewalt zeigen sich oft physische und/oder psychische Beeinträchtigungen, die nicht selten mit selbst schädigendem Verhalten wie Suchtmittelmissbrauch einhergehen. Sozialer Rückzug bis zur Isolation durch Scham oder erzwungene finanzielle Abhängigkeiten (und finanzielle Schwierigkeiten bei Trennungen) sowie die manchmal vorhandene Abhängigkeit des aufenthaltsrechtlichen Status vom Partner bzw. von der Partnerin können die gesundheitlichen Folgen begleiten. Auch die Gesellschaft trägt die Kosten häuslicher Gewalt mit, die gemäss Untersuchungen jährlich bei einem dreistelligen Millionenbetrag liegen.

Rechtslage

Gemäss Strafgesetzbuch (StGB) sind einfache Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 2 Abs. 3-5 StGB), wiederholte Tätlichkeiten (Art. 126 Abs. 2 Bst. b, bbis und c StGB), Drohung (Art. 180 Abs. 2 StGB) sowie sexueller Übergriff und sexuelle Nötigung (Art. 189 StGB) und Vergewaltigung (Art. 190 StGB) in Ehe und Partnerschaft Offizialdelikte sind. Das heisst, dass diese Delikte von Amtes wegen verfolgt werden, sobald die Polizei Kenntnis von ihnen hat.

Weiterlesen

Verfolgt werden sowohl Gewalthandlungen zwischen Ehepartner bzw. Ehepartnerinnen als auch anderen Partner bzw. Partnerinnen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung, mit einem gemeinsamen Haushalt auf unbestimmte Zeit oder bis zu einem Jahr nach deren Trennung. Die zwischen Lebenspartner/-innen begangenen Gewalthandlungen werden von Amtes wegen verfolgt, auch wenn diese je einen eigenen Wohnsitz haben oder getrennt leben oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung resp. Trennung.

Das Zivilgesetzbuch (ZGB) verpflichtet die Kantone zudem dazu, den Opfern von Gewalt, Drohungen und Nachstellungen Schutzmassnahmen zu gewähren, nämlich die Wegweisung der gewaltausübenden Person, Annäherungs- und Kontaktverbote sowie ein Verbot, sich an bestimmten Orten aufzuhalten. In den kantonalen Polizeigesetzgebungen bzw. in eigens erstellten Gewaltschutzgesetzen ist folglich geregelt, wie lange eine Person von ihrem Wohnort weggewiesen werden kann und in allen Kantonen können Rückkehr- und Annäherungsverbote ausgesprochen werden.

Die Gesetzgebung rund um das Thema häusliche Gewalt versucht den speziellen Umständen der betroffenen Personen gerecht zu werden und hat deshalb einige Besonderheiten vorgesehen. Ebenso kann sie das Verfahren auf Antrag des Opfers sistieren, wobei der alleinige Wille des Opfers dazu nicht ausreicht (Art. 55a StGB).

Zusätzlich sieht die Änderung des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG) von 2025 vor, dass Opfer häuslicher Gewalt (Ehegatten und Kinder) nach einer Auflösung der Ehe- oder Familiengemeinschaft unter bestimmten Bedingungen besseren Schutz erhalten (Art. 50 AIG).

Alle Beratungsstellen der Opferhilfe und andere auf häusliche Gewalt spezialisierten Institutionen bieten überdies Rechtsberatungen an und stellen detaillierte Informationen zur Rechtslage zur Verfügung.

Was tut die Polizei?

Bei ihrer Arbeit stellt die Polizei den Opferschutz an erste Stelle und kümmert sich dann darum, die Täterschaft zur Verantwortung zu ziehen. Idealerweise verläuft eine polizeiliche Intervention folgendermassen: Die Polizei lässt sich von den Opfern an Ort und Stelle über den Vorfall informieren. Sie befragt das Opfer getrennt von der tatverdächtigten Person und klärt ab, ob Dinge passiert sind, die gegen das Strafgesetz verstossen. Bei erkennbaren Körperverletzungen begleitet sie das Opfer zur medizinischen Behandlung. Die Polizei informiert die Betroffenen über die möglichen rechtlichen Schritte. Dabei werden die Betroffenen von Personen des gleichen Geschlechts befragt.

Auch wenn die Gewalt erst angedroht wurde und noch nichts Weiteres passiert ist, hat die Polizei Handlungsmöglichkeiten. Viele Polizeikorps haben ein kantonales Bedrohungsmanagement (KBM), das zum Ziel hat, Warnzeichen für Gewalt zu erkennen, das potenzielle Risiko zu beurteilen und die Bedrohung durch interinstitutionelle Zusammenarbeit so weit wie möglich zu entschärfen.

Weiterlesen

Zudem wird darauf geachtet, dass Kinder altersgerecht behandelt und informiert werden; je nach Sachlage wird die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) informiert.

Wurde Gewalt ausgeübt oder in massiver Weise angedroht und werden die Beteiligten weiterhin von der gewaltausübenden Person bedroht, prüft die Polizei eine Wegweisung und das Rückkehrverbot für die gewaltausübende Person. Solche Schutznormen dienen dem Opferschutz und es gibt sie in allen Kantonen. Diese Massnahmen gelten aber nur für kurze Zeit, nach einigen Wochen laufen sie ab. Die von häuslicher Gewalt betroffene Person muss aktiv werden und ein zivilrechtliches Verfahren vor Gericht einleiten, um einen längerfristigen Schutz durchsetzen zu können.

Wird nach dem Einschreiten der Polizei eine Strafuntersuchung gegen die gewaltausübende Person geführt und geht es um schwerere Delikte, kann die Strafuntersuchungsbehörde sogenannte Ersatzmassnahmen wie z.B. ein Kontakt- oder ein Rayonverbot erlassen, die an Stelle von Untersuchungshaft treten. Diese Ersatzmassnahmen dienen nicht primär dem Opferschutz, sondern stellen sicher, dass die beschuldigte Person der Bestrafung zugeführt werden kann. Hält sich die beschuldigte Person nicht an diese Massnahmen, wird sie wieder in Untersuchungshaft genommen.

Im Falle akuter Gewalt- oder Bedrohungslagen gibt es rund um die Uhr den Polizeinotruf (Tel. 117).

Was kann ich tun?

(Potenziell) Gewaltbetroffene

Wenn keine akute Gewaltsituation vorhanden ist, Sie jedoch in einer Beziehung leben, in der Sie sich in Ihren Freiheiten eingeschränkt fühlen, wenn Sie sich Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin nicht gewachsen fühlen oder Konflikte vorherrschen, reden Sie darüber! Kontaktieren Sie eine Vertrauensperson oder eine Beratungsstelle. Brechen Sie Ihr Schweigen, Sie haben ein Recht auf eine gewaltfreie Beziehung!

Wenn Sie sich bedroht fühlen oder sich gar schon in einer akuten Gewaltsituation befinden, rufen Sie die Polizei: Notruf 117. Die Polizei kann bei akuter Gewalt einschreiten, die gewaltausübende Person sofort aus der Wohnung weisen oder ihr verbieten, gewisse Gebiete zu betreten und/oder Sie und Ihre Kinder zu kontaktieren. Dank den Schutzmassnahmen können Sie (und Ihre Kinder) zu Hause bleiben und die nächsten Schritte planen.

- Wenden Sie sich an eine kostenlose Beratungsstelle der Opferhilfe, wenn Sie ein Gespräch, eine rechtliche, psychische oder materielle Unterstützung benötigen.

- Schützen Sie Ihre persönlichen Sachen und die Ihrer Kinder (Identitätsdokument, Familienbüchlein, Bankkarte, Aufenthaltsbewilligung, Wohnungsschlüssel, Dinge, die Ihnen persönlich wichtig sind) und bringen Sie diese an einen sicheren Ort.

- Wenn Sie die gemeinsame Wohnung trotz allen Massnahmen verlassen wollen oder müssen, bereiten Sie diesen Weggang gut vor. Packen Sie eine Tasche mit allem, was Sie brauchen. Melden Sie sich bei einer Schutzunterkunft in Ihrer Nähe (Frauen- oder Männerhaus), wenn Sie niemanden im persönlichen Umfeld haben, der Ihnen konkret helfen kann.

(Potenziell) Gewaltausübende

Wenden Sie sich an eine Beratungsstelle für gewaltausübende Personen oder suchen Sie andere Unterstützungs- und Hilfsangebote auf (Hausarzt, Psychotherapie, Suchtberatungsstelle etc.). Der Schweizerische Dachverband für Gewaltprävention solvio bietet Adressen bezüglich Hilfe für Gewaltausübende Personen (Gewaltberatungsstellen und Lernprogramme) an.

- Sprechen Sie mit Ihnen nahestehenden Personen über Ihre Gefühle. Schauen Sie, wie andere Menschen mit belastenden Situationen und Wut umgehen.

- Überlegen Sie sich, was Sie das nächste Mal tun wollen, wenn Sie aggressiv werden und keinen Ausweg sehen.

- Es ist hilfreich, wenn Sie sich bei Konflikten und Stress zurückziehen. Verlassen Sie das Haus, wenn Sie merken, dass Sie sich nicht mehr unter Kontrolle haben. Machen Sie einen Spaziergang oder sprechen Sie mit einer Vertrauensperson.

(Potenzielle) Zeuginnen und Zeugen

Wissen oder ahnen Sie, dass in Ihrem Bekanntenkreis Gewalt geschieht? Hören Sie in Ihrer Nachbarschaft beunruhigende Geräusche oder haben Sie andere Hinweise auf Misshandlungen festgestellt?

Zeigen Sie Zivilcourage, aber spielen Sie nicht den Helden/die Heldin. Etwas zu unternehmen heisst bei Weitem nicht immer, direkt einzugreifen. Erkundigen Sie sich bei anderen Nachbarn oder Familienangehörigen, ob diese auch schon Beobachtungen gemacht haben oder sogar bereits aktiv geworden sind.

Es ist aber auf jeden Fall richtig, dass Sie etwas tun. Rechtzeitiges Handeln kann Leben retten.

- Rufen Sie bei akuten Notsituationen die Polizei: Notruf 117. Gefährden Sie sich nicht selber, indem Sie sich einmischen.

- Erklären Sie den betroffenen Personen, dass Gewalt im häuslichen Bereich kein privates Problem ist. Weisen Sie sie darauf hin, dass es in der Schweiz Gesetze gibt, die Opfer schützen, und Beratungsstellen, die Hilfe und Unterstützung anbieten.

- Bieten Sie allenfalls persönliche Hilfe an (Zuhören, Zuflucht in Notsituationen). Haben Sie aber auch Geduld, wenn Ihre Hilfsangebote vorerst noch abgelehnt werden.

- Sammeln Sie Informationen über professionelle Hilfsangebote für Opfer oder Täter resp. Täterinnen und geben Sie diese an die betroffene Person weiter.

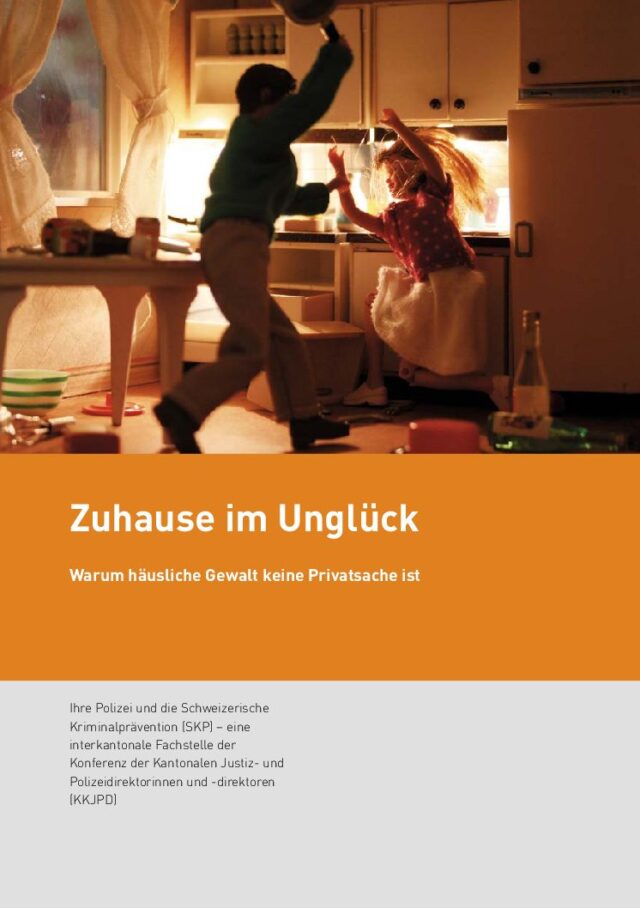

Zuhause im Unglück

Warum häusliche Gewalt keine Privatsache ist

Die Broschüre gibt Auskunft über Zahlen und Fakten zum Thema «Häusliche Gewalt» und macht auf Hilfe- und Beratungsangebote aufmerksam. Sie klärt über die aktuelle Gesetzeslage und die Rolle der Polizei auf. Es wird aufgezeigt, was Opfer von häuslicher Gewalt tun können, wie Zeugen von solchen Gewalttaten am besten vorgehen und wo Täter und Täterinnen Hilfe erhalten.

Beratungs- und Hilfsangebote

- Die Beratungsstellen der Opferhilfe unterstützt Sie in der Organisation medizinischer Versorgung über juristische Beratung und therapeutische Unterstützung bis hin zu materieller Hilfe.

- Unter www.frauenhäuser.ch in der Schweiz finden Sie die Kontaktangaben der Frauenhäuser in der Schweiz.

- Bestehende Beratungsangebote für Männer finden Sie unter www.maenner.ch und Männerhäuser unter zwueschehalt.ch und pharos-geneve.ch.

- Der Schweizerische Dachverband für Gewaltprävention solvio stellt die Adressen bezüglich Hilfe für Gewaltausübende (Gewaltberatungsstellen und Lernprogramme) zur Verfügung.

- Die Dargebotene Hand ist für alle möglichen Sorgen und Fragen auch im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt ein Ansprechpartner und hilft Ihnen zudem, spezialisierte Anlaufstellen in Ihrer Region zu finden.

- Safezone bietet online-Beratung bei Suchtproblemen und Adressen zu regionalen Beratungsstellen an.

- Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) sind kantonale Verwaltungsbehörden und können ebenfalls kontaktiert werden.