Violence envers les personnes âgées

En Suisse, la violence touche chaque année plus de 300 000 personnes âgées de 60 ans et plus. Beaucoup de victimes se résignent, ont honte de leur situation et ne demandent pas de l’aide, par crainte p.ex. d’un placement en institution ou d’une détérioration des rapports avec leurs proches, comme le montre une étude mandatée par la Prévention Suisse de la Criminalité et réalisée par l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source (HES-SO). A cela s’ajoute le fait que ces générations estiment que les problèmes doivent être résolus au sein de la famille. De plus, elles souffrent souvent de problèmes de santé qui les rendent dépendantes de leur entourage. Elles endurent en silence. Il faut empêcher cela.

Différentes formes de violence

Exercée intentionnellement ou non, la violence comporte différents aspects :

- Violence physique (coups, ligotage, brûlures, etc.)

- Violence psychologique (humiliation, menaces, isolement, etc.)

- Violence financière (privation d’argent, contrainte,abus de confiance, etc.)

- Violence sexuelle (viol, harcèlement, etc.)

Demander de l’aide !

Tout le monde peut être exposé à la violence ; ses contours sont flous. Il est du devoir de l’ensemble de la société d’y mettre fin. Si vous en êtes victime, ou l’un de vos proches, voisin·e, patient·e ou collègue, ou si vous êtes témoin d’une situation difficile, agissez ! Contactez le Centre national de compétence Vieillesse sans violence au numéro 0848 00 13 13 (tarif normal), par courriel à info@vieillessesansviolence.ch ou sur le site Internet www.vieillessesansviolence.ch. Vous y trouverez des conseils ou de l’aide pour évaluer une situation peu claire.

Campagne en ligne centrée sur les personnes âgées (février 2024)

Afin de mieux informer les personnes victimes de violence sur les offres de l’Aide aux victimes en Suisse, la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) a lancé, le 14 février 2024, une campagne en ligne centrée sur les personnes âgées. Le matériel de la campagne est disponible via l’Aide aux victimes sous www.aide-aux-victimes.ch/fr/violence-envers-les-aines.

La campagne poursuit et complète les précédentes campagnes réalisées sous le slogan « Unis pour une vieillesse sans violence ».

Campagne de sensibilisation « Violence de couple chez les seniors » (décembre 2023)

Face au constat que les seniors sollicitent peu les ressources d’aide en cas de violences domestiques, la Haute Ecole de la Santé La Source (HES-SO), le senior-lab et le Centre de compétence national Vieillesse sans violence, avec le soutien de la PSC, ont lancé, le 15 décembre 2023, une campagne nationale contre la violence de couple chez les seniors en Suisse. Le matériel de la campagne est disponible via le Centre de compétence national Vieillesse sans violence sous www.vieillessesansviolence.ch.

Les statistiques montrent que les seniors sollicitent peu les ressources d’aide en cas de violences domestiques en Suisse (centres LAVI, maisons d’accueil d’urgence, police, etc.). Il existe également peu d’offres spécialisées répondant à certaines contraintes des aîné·es (p.ex. non-accès à internet, mobilité réduite, dépendance envers le·la conjoint·e pour les activités de la vie quotidienne). De plus, les campagnes de prévention mettent peu l’accent sur les personnes âgées, alors qu’elles représentent aujourd’hui près de 20% de la population.

Campagne de sensibilisation « Il n’est jamais trop tard pour demander de l’aide » (mai 2023)

La Prévention Suisse de la Criminalité, le Centre national de compétence Vieillesse sans violence et l’Aide aux victimes en Suisse, lancent à la fin mars la campagne de sensibilisation « Violence envers les personnes âgées », afin d’encourager les personnes concernées à sortir du silence et à solliciter de l’aide.

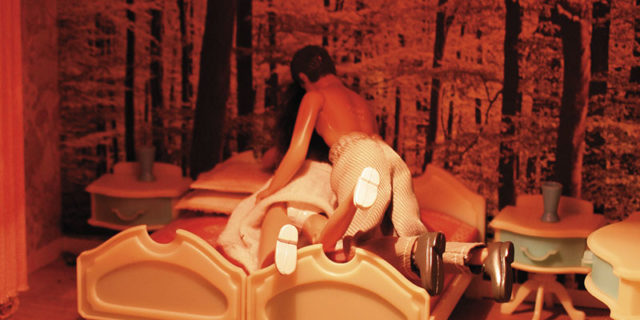

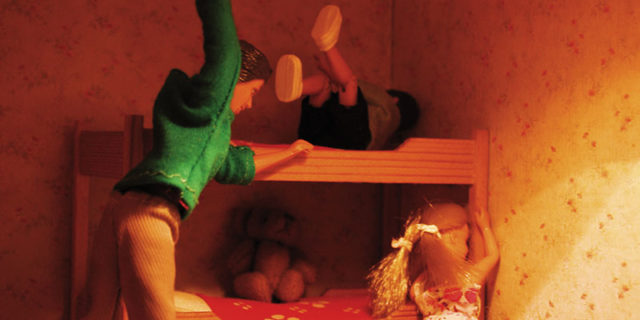

La campagne s’adresse avant tout aux seniors, mais aussi à leur entourage et aux auteur·es, avec des scènes illustrant des situations où la violence est en jeu. Il s’agit de violence physique ou encore de maltraitance psychologique et d’abus financiers. Les différentes scènes ont pour cadre un immeuble d’habitation normal. On y est invité à regarder derrière la façade, à reconnaître les situations problématiques et à faire quelque chose pour y remédier. Car comme le dit le slogan de la campagne, « Il n’est jamais trop tard pour demander de l’aide ! ». La campagne démarre le 27 mars et se poursuit jusqu’au 31 mai 2023.

La campagne nationale de sensibilisation « Violence envers les personnes âgées » fait partie de la feuille de route « Violence domestique » de la Confédération et des cantons et répond au Plan d’action national suisse pour la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

La campagne nationale est portée par la Prévention Suisse de la Criminalité, le Centre national de compétence Vieillesse sans violence et l’Aide aux victimes en Suisse. A travers le slogan « Unis pour une vieillesse sans violence », elle bénéficie du soutien du Conseil suisse des aînés, d’Aide et Soins à domicile Suisse, d’Alzheimer Suisse, Curaviva Suisse et de de Pro Senectute Suisse.